Épisode 2 : Le défi de m'installer

Trouver ma place dans le monde de la reliure

À 22 ans, pleine d'enthousiasme et d'idées, j'ai décidé de sauter le pas et d'ouvrir mon propre atelier. Mais cette aventure n'a pas été sans obstacles. Trouver un local pour m'installer a été l'un des premiers grands défis de mon parcours.

Les propriétaires semblaient se méfier de mon âge. « Vous êtes trop jeune », me répétaient-ils sans cesse. Pendant des semaines, j'ai enchaîné les visites et les refus, essuyant à chaque fois un nouvel échec. Mais je n'ai pas baissé les bras. Finalement, j'ai rencontré un propriétaire qui, bien que sceptique, a accepté de me louer un espace… ce n'était pas la boutique de mes rêves, mais un tout petit local juste à côté. Un studio plus qu'un atelier, avec un bail de courte durée, mais c'était un début.

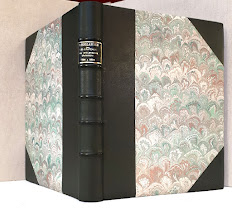

Le financement du matériel, lui aussi, a été une véritable épreuve. Malgré l'appui et la garantie de ma famille, les organismes financiers restaient réticents à m'accorder leur confiance. J'ai heureusement pu récupérer des machines et outils d'un ancien atelier. Ces équipements, bien qu'utilisés, portaient en eux l'histoire et l'héritage d'un savoir-faire précieux. Je me souviens encore du jour où j'ai installé ces machines dans mon petit espace. J'étais à la fois fière et intimidée. Leur patine, leurs marques d'usure, étaient autant de preuves du temps qu'elles avaient passé à créer et à préserver des œuvres uniques.

Depuis mon installation, il m'arrive souvent de me poser cette question : et si c'était à refaire ? La réponse est toujours la même : oui, sans hésiter . Malgré les doutes, les difficultés, et parfois les journées où tout semble s'écrouler, ce métier reste pour moi une évidence. Chaque défi surmonté, chaque étape franchie, me rappelle pourquoi j'ai choisi cette voie.